笔记:华为IP基础快速入门-数通基础-网络基础

对于网络基础,之前学习的是谢希仁老师的《计算机网络》,由于教材偏向考试,加上我自己也没能学得很细致,许多地方处于不明所以的状态。 恰好在网上发现了这套华为的IP基础快速入门教程,感觉朱仕耿老师讲的通俗易懂,于是边看边做了一下笔记。

整套视频教程在这里。 本文视频章节在这里

网络设备

集线器(Hub)

集线器属于纯硬件网络底层设备,总线型的介质,连接Hub集线器的设备处于连接hub的设备处于一个冲突域当中,同一时间只能有一个网源发送数据,否则会产生冲突,导致数据包受损。

工作在物理层

- 整台设备在同一个冲突域(collision domain)

- 整台设备都在同一个广播域(broadcast domain)

- 设备共享带宽

交换机(Switch)

交换机的每个接口是单独的冲突域,连接到交换机中的网源不会像Hub那样发生冲突,但是交换机整机属于一个广播域(broadcast domain)也可以说属于一个LAN中,交换机是基于MAC进行寻址。

基本功能:

- 数据帧的交换

- 终端用户设备的接入

- 基本的接入安全功能

- 广播域的隔离(VLAN)

- 二层链路的冗余、防环及负载均衡

路由器(Router)

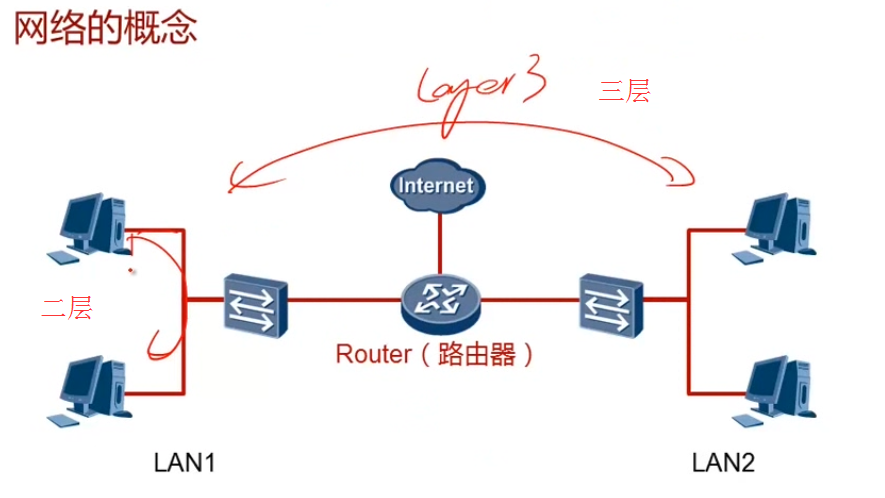

- 隔绝广播(这里要注意:广播是不能够完全隔离的,只能尽量减少广播风暴的产生,方法就是尽量缩小广播域,即划分子网,可以划分子网的设备包括三层交换机和路由器。) 、实现跨三层的数据互访,何所谓三层数据互访,即交换机下LAN1与LAN2中设备的互访。(LAN中的为二层)如图所示:

![跨三层数据互访]()

- 路由协议的支持、维护路由表

- 路径选择及数据转发

- 广域网接入、地址转换及特定的安全功能

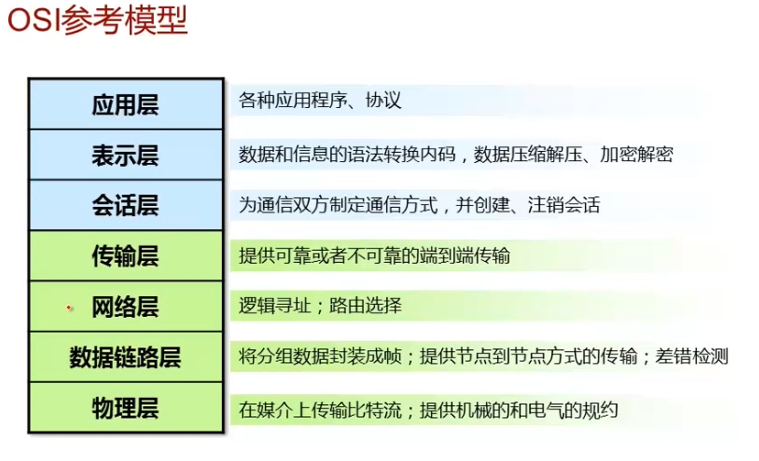

OSI参考模型

OSI(Open System Interconnect),即开放式系统互联。 一般都叫OSI参考模型,是ISO(国际标准化组织)组织在1985年研究的网络互联模型。该体系结构标准定义了网络互连的七层框架(物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层),即ISO开放系统互连参考模型。在这一框架下进一步详细规定了每一层的功能,以实现开放系统环境中的互连性、互操作性和应用的可移植性。

第七层 应用层

- 为应用软件提供接口,使应用程序能够使用网络服务

- 常见的应用层协议:

http(80)、ftp(20/21)、smtp(25)、pop3(110)、telnet(23)、dns(53)等。

第六层 表示层

- 数据的解码和编码

- 数据的加密和解密

- 数据的压缩和解压缩

- 常见的标准如:

ASCLL、JPEG等

第五层 会话层

- 负责建立、管理和终止表示层实体之间的会话连接

- 在设备或节点之间提供会话控制

- 它在系统之间协调通信过程

第四层 传输层

- 负责将来自上层应用程序的数据进行分段和重组,并将它们组合为同样的数据流形式

- 提供端到端的数据传输服务

- 工作在传输层的协议

TCP(提供可靠的通信)、UDP(提供尽力而为的通信——不可靠)

第三层 网络层

- 定义了逻辑地址(三层地址) IP协议工作在此层

- 分组寻址,负责将分组数据从源端传输到目的端

- 路由选择、维护路由表

第二层 数据链路层

- 在不可靠的物理链路上,提供可靠的数据传输服务,把帧从一跳(节点)移动到另一跳(节点)

- 组帧、物理偏址、流量控制、差错控制、接入控制

第一层 物理层

- 定义接口和媒体的物理特性

- 定义比特的表示、数据传输速率、信号的传输形式(单工、半双工、全双工)

- 定义网络物理拓扑(网状、星型、环型、总线型等拓扑结构)

- 负责把逐个的比特从一跳(结点)移动到另一跳(结点)